Diritti umani nella quotidianità: l'istruzione

- retedefacto

- 2 giorni fa

- Tempo di lettura: 13 min

Di Lara Elli, 2017

I diritti umani sono situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali della persona umana tali che nessuno, neppure lo stato, ne può ostacolare la realizzazione.

Ma cosa è successo a questi diritti viste le condizioni in cui viviamo?

Realizzare significa “dare realtà” “portare nella realtà”.

Un diritto diventa reale quando tutti ne tengono conto, quando si vive “sentendosi vivere”.

Non è un’ideologia utopica, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è all’apice della gerarchia delle leggi, significa che qualunque legge di uno stato, anche della Repubblica Italiana, è gerarchicamente inferiore ad essa, nel suo applicarsi quindi non deve mai andare “contro” i principi enunciati nella DUDU stessa. Con una serie concatenata di ratifiche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo entra nella quotidianità del territorio di uno stato.

Allora vale la pena spendere due parole per presentare “narrativamente” questa Dichiarazione perchè se torniamo a ragionare da lì, se torniamo a guardare il mondo da esseri umani consapevoli di sè, del proprio percorso e dei propri diritti è più semplici guardare e vedere tutti insieme cosa si può fare per riarmonizzare il rapporto che la razza umana ha con la natura di cui fa parte, perchè questo realizza lo “star bene al mondo, con il mondo” e questo è l’obiettivo di ogni essere vivente, naturalmente. Realizzare il diritto di vivere ed essere se stessi.

Accompagnare i bambini a crescere nel pieno diritto che essi hanno di “diventare se stessi” e con questo contribuire al mondo e alla vita cambia di per sè ciò che il mondo sarà quando, non più bambini, ne saranno pienamente i co-creatori.

E quale mondo narra la Dichiarazione Universale? Un mondo che “sta alla base”, “fonda” quello che conosciamo, un mondo in cui il diritto stesso vive e si realizza nell’esistenza dell’essere umano.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (d’ora in avanti DUDU) è l’enunciazione dei diritti naturali che l’essere umano in quanto esistente determina nel suo rapporto con la terra e tutto ciò che è la vita su questo pianeta.

Al tempo stesso è il riferimento giuridico fondante il diritto internazionale:

La nozione di diritti minimi connessi alla sola qualità di essere umano, i cosiddetti diritti naturali, è molto antica. Quello che caratterizza l'idea di diritti dell'uomo è il fatto di inscriverli esplicitamente nel diritto (orale o scritto), di riconoscere loro un'applicazione universale e una forza superiore ad ogni altra norma. Si passa allora spesso attraverso una forma di proclamazione piuttosto che attraverso l'ordinaria emanazione di norme legali; i termini utilizzati sono quelli di un'evidenza preesistente e indiscutibile che si scopre e si riconosce, piuttosto che di una semplice convenzione discutibile.

L'umanità è implicitamente convocata come fonte della legittimità di questi diritti.

Nel Medioevo i diritti naturali sono intesi come un "insieme di primi principi etici, generalissimi" che condizionano il legislatore nel diritto positivo, in quanto sigillo di Dio nella creazione delle cose. I diritti umani quindi non sono più un insieme di cose più o meno benevolmente concesse da qualche autorità.

È diritto dell'uomo rivendicare la propria libertà quale suo diritto naturale, e ogni epoca ha avuto il suo modo per riconoscerlo: dalla Magna Charta Britannica che sancì la concessione dei diritti ai cittadini limitando per la prima volta il potere del Re, la Carta Manden del Mali che abolì la schiavitù e che è ricordata come la prima vera esperienza di dichiarazione dei diritti, si si passa alla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776) la quale afferma "che tutti gli uomini sono creati uguali tra loro, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni inalienabili diritti tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità", tutte formulazioni dei diritti naturali riconosciuti all’essere umano in quanto tale.

Si arriva nel 1948 alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Con questa Carta si stabiliva, per la prima volta nella storia moderna, l'universalità di questi diritti, non più limitati unicamente ai paesi occidentali, ma rivolti ai popoli del mondo intero, e basati su un concetto di dignità umana intrinseca, inalienabile, ed universale. La Dichiarazione riconosce tra le altre cose il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; al riconoscimento come persona e all'uguaglianza di fronte alla legge; alla libertà di movimento; alla nazionalità; alla proprietà; alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; alla libertà di associazione, di opinione e di espressione; alla sicurezza sociale; a un livello adeguato di vita e di educazione. Da allora la nozione di Diritti umani si è estesa grazie a leggi e dispositivi che sono stati creati per sorvegliare e punire le violazioni di questi diritti.

Alcuni avvenimenti quali pietre miliari di questo processo:

1966: adozione da parte dell'ONU del Trattato internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici.

1967: creazione di meccanismi di inchiesta da parte della Commissione dell'ONU sulle violazioni dei diritti dell'uomo dei paesi membri.

1991: primo incontro internazionale delle istituzioni nazionali di promozione e protezione dei diritti dell'uomo organizzata dalla Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo a Parigi sotto la supervisione delle Nazioni Unite.

1993: adozione da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del Programma d'azione di Vienna, che accorda grande spazio alla democrazia ed allo sviluppo considerati come parte integrante dei diritti dell'uomo; il Programma chiama tutti gli stati membri a creare delle istituzioni nazionali che siano garanti dei diritti dell'uomo.

2006: creazione del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU al momento dell'adozione da parte dell'Assemblea generale della risoluzione A/RES/60/251, il 15 marzo 2006.

La legislazione sui Diritti Umani solitamente prevede:

diritto alla sicurezza che protegge le persone contro crimini come assassini, massacri, torture e rapimenti

diritto alla libertà che tutela aree quali la libertà di pensiero e religiosa, la libertà di associazione, di riunione e di costituirsi in movimenti

diritti politici che tutelano la libertà di partecipare alla vita politica attraverso la libertà di espressione, di protesta, di voto e di assumere cariche pubbliche

diritti di habeas corpus che proteggono contro abusi da parte del sistema giudiziario quali incarcerazione senza processo, o con cosiddetto processo segreto, o con eccesso di punizione

diritti di uguaglianza sociale che garantiscono uguale accesso alla cittadinanza, uguaglianza di fronte alla legge e abolizione delle discriminazioni

diritto al benessere (può prendere anche il nome di diritti economico-sociali) che prevede l'accesso ad un adeguato sistema educativo e la tutela in caso di situazioni di grave disagio o povertà

diritti collettivi che assicurano la tutela contro genocidi e saccheggio delle risorse naturali.

Nel 1966 e 1976 rispettivamente, la cosiddetta International Covenant on Civil and Political Rights e la International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights videro la luce. Assieme alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo questi documenti formano l'International bill of rights.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione sul Diritto dei Popoli alla Pace con la risoluzione 39/11 del 12 novembre 1984, iscrivendo così la pace tra i diritti umani e dichiarandone la salvaguardia "un obbligo fondamentale per ogni Stato".

Il mondo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

La vita, prima ancora di figurare nell'elenco dei diritti fondamentali della persona, è un valore assoluto, perchè incarna la dignità umana cui ineriscono tutti i diritti. Possiamo anche dire che la vita, il rispetto della vita, è il presupposto della legalità. La vita è quella dell'essere umano integrale, fatto di anima e di corpo, di spirito e di materia, cioè di un soggetto che, oltre che essere libero, deve alimentarsi, fruire di alloggio, di salute, di educazione, di assistenza in caso di necessità. Il rispetto del diritto alla vita comporta la realizzazione di tutti i diritti umani. Il diritto alla vita è collegato al diritto alla libertà e al diritto alla sicurezza: è la triade vitale, come tale indissociabile. La libertà è un albero: libertà da (dal bisogno: povertà estrema, inquinamento, malattie epidemiche; dal potere prevaricatore: dittature, autoritarismi, partitocrazia, imposizioni di pensiero unico, armi); libertà di (esercitare tutti i diritti di cittadinanza, scegliere questo o quel lavoro, professare questa o quella religione o non credere); libertà per (realizzare un percorso di vita 'degna', perseguire insieme obiettivi di bene comune, condividere, accogliere, costruire percorsi di pace positiva). La sicurezza non è soltanto una percezione, essa è soprattutto la capacità effettiva delle persone di esercitare "le" libertà. Perché sussista effettivamente questa capacità, occorre creare i contesti (educativi, politici, economici) che ne facilitino l'acquisizione e l'esercizio. Secondo l'articolo 3, e in questa prospettiva multidimensionale, le ragioni della sicurezza non possono prevalere su quelle della vita e della libertà, non possono quindi giustificare la violazione di diritti fondamentali. Il rispetto della vita comporta che si tuteli l'integrità dell'essere umano. [ Antonio Papisca, Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace"]

Il diritto naturale non può essere condizionato, deve potersi esprimere liberamente senza ledere gli altrui diritti naturali.

Se partiamo da qui e dalla gerarchia delle leggi si ribalta la prospettiva nel guardare alla quotidianità: il diritto universale all’istruzione ed educazione dei bambini può essere condizionato (puoi esercitare il tuo diritto alla condizione che pongo io) al pagamento di una retta scolastica? Il diritto universale ad un’esistenza piena può essere condizionato da un accordo sindacale? il diritto universale al movimento può essere condizionato dal pagamento del pedaggio autostradale? Il fatto che dei genitori decidano di istruire ed educare fuori dalla scuola istituzionalizzata il proprio figlio (diritto universale all’istruzione ed educazione) può essere messo in discussione da un regolamento interno del MIUR?

Se prendiamo in considerazione una giornata tipica con la sveglia mattutina per andare al lavoro, dopo aver accompagnato i figli a scuola, campanella per loro e cartellino da timbrare per te, inizi a lavorare, pausa caffè, pausa pranzo, intanto nella tua testa le mille cose da fare e nel tuo cuore la preoccupazione di farle, finisce la giornata lavorativa, riprendi i figli, verifichi che abbiamo fatto i compiti, prepari la cena, metti a letto i bambini, rassetti casa, ti accorgi che c’è anche tuo marito, spegni la luce, dormi e … suona la sveglia. Quanti diritti naturali ti stai negando solo perchè “è così che si vive qui”?

La questione si può guardare da mille prospettive qui usiamo quella del diritto, quella che anche legalmente e in totale solennità mi permette di vivere rispettando e facendo rispettare i miei diritti di essere umano, parte integrante della natura e con me quelli della mia famiglia e dei miei figli.

Il diritto naturale nel sistema scolastico

Il sistema scolastico come lo conosciamo, con aule, banchi, orari, materie etc risale all’impostazione strutturata nel 1400 con la Riforma Cattolica ad opera dei Gesuiti. Dal 1400 sono cambiati molti fattori, dall’età di accesso, al reddito minimo da garantire, dalla posizione sociale minima richiesta alla differenziazione di temi e ambiti, dalla tipologia degli insegnanti (prima esclusivamente clericali per esempio) alla titolarità amministrativa e funzionale.

Ma il modo di pensare all’apprendimento e alla scuola non è più cambiato.

Un diritto naturale dell’essere umano è imparare, apprendere, scoprire, esplorare. E come può essere garantito? Quello che accade è che viene garantito il diritto a istruire tutti in egual modo con modi e contenuti standardizzati e standardizzabili.

Ma è la stessa cosa? O ci è sfuggito qualcosa?

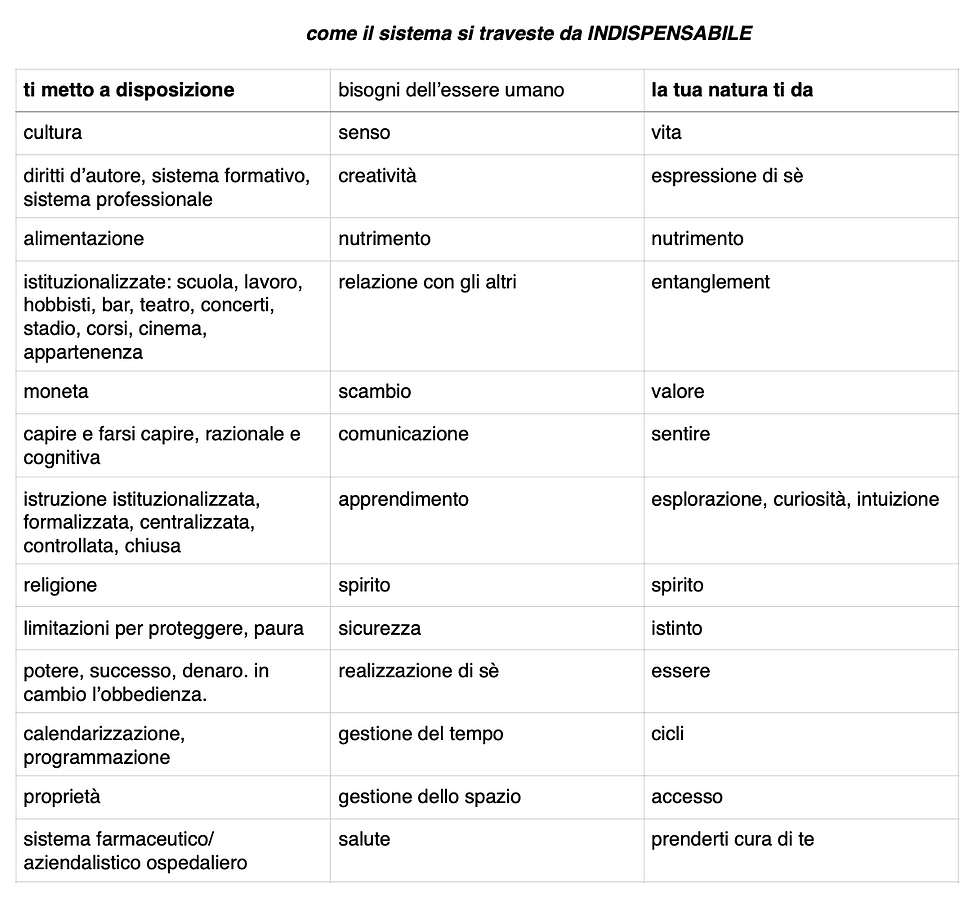

Non sto parlando della scuola in sè ma al sistema ampio di cui la scuola è la rappresentazione in azione.

Il sistema scolastico intende il diritto ad imparare come diritto di istruzione. Istruzione non è uguale ad apprendimento. Se punto a farti apprendere ti accompagno a sperimentare e comprendere e chiederò il tuo parere, se punto a istruirti ti accompagno a memorizzare e fornire la risposta giusta e non mi interesserà il tuo parere. E il diritto a pensare liberamente?

Il sistema scolastico prende in carico l’alunno dal momento in cui entra nell’edificio scolastico fino a quando esce di lì. Ha strumenti per controllare che ciò sia fatto e punta a distribuire la responsabilità perché venga fatto in “sicurezza”. Questo fa si che insegnanti, personale ATA, dirigenza e tutto quell’universo che ruota attorno a una giornata scolastica sia sottoposto alla medesima pressione generata dal timore della “responsabilità” generando un clima spesso denso di stress e disagio. E il diritto a un’esistenza pacifica?

Ha anche strumenti per forzare la frequenza a scuola e strumenti per costringere le famiglie ad agire con le sue regole (es. multe comminate da istituti comprensivi ai genitori degli alunni con prolungate assenze anche se giustificate; portali web su cui i genitori sono tenuti a verificare l’effettiva presenza del figlio a scuola, una sorta di modello di silenzio assenso per dividere la responsabilità dell’affidamento all’istituto se dovesse succedere qualcosa all’alunno; intervento degli assistenti sociali in casi giudicati confusamente come “limite" …). E il diritto alla libertà?

Il sistema scolastico guarda all’alunno (e non al bambino con diritti naturali) come ad un “soggetto di obiettivi”: linguistici, matematici, logici, spaziali, comunicativi. Come un oggetto sistemico che sviluppa “traguardi delle competenze”. Poi, quando questi soggetti ed oggetti entrano in classe, l’insegnante se li trova davanti e vede dei bambini. E subito il sistema scolastico chiede a quell’insegnante di relazionarsi con quei bambini da dietro una cattedra e attraverso orari, regole, registri, compiti, punizioni, interrogazioni, riconoscimento di ruoli e di poteri. E il diritto al riconoscimento di ciò che siamo?

E quando suona la campanella il sistema scolastico induce nei professionisti che lavorano nella scuola il timore del “può succedere qualcosa” a cui rispondono prontamente con un difensivo “non giocate, non correte, non allontanatevi dal quadrato di vostra competenza nel cortile!”. E allora si ritorna in classe e se siamo alle elementari e un bimbo piange di nostalgia per la mamma, il sistema scolastico non promuove un insegnante accogliente che possa consolare questo bambino ma tira fuori lo spauracchio della denuncia possibile per molestia. E allora anche il diritto a esprimere liberamente se stessi muore definitivamente.

Il Diritto Naturale esercitato nella scelta genitoriale dell’educazione parentale: homeschooling e unschooling

Le famiglie che decidono di istruire i propri figli personalmente, senza mandarli a scuola, lo fanno in totale legalità grazie agli articoli 30 e 34 della Costituzione Italiana che recitano: “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” e “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”, da questo si evince che è l’istruzione a essere obbligatoria, ma non la scuola.

Inoltre, l’educazione parentale può coprire tutto il percorso di studi, dalle scuole primarie fino al termine dell’obbligo scolastico.

I genitori che desiderano educare a casa i propri figli notificano al Dirigente Scolastico, che deve semplicemente accogliere la loro dichiarazione e accertarsi che sussistano i requisiti tecnici e economici, infatti: “…la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.” Ministero Nota Prot. n. 253 18 gennaio 2013

L’esame di idoneità serve per formalizzare la carriera scolastica dello studente o per stabilire il livello dell’apprendimento dello stesso nel caso in cui la famiglia intenda farlo rientrare nel circuito scolastico tradizionale. Legislativamente, la garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione avviene attraverso l’autocertificazione dei genitori di avere le capacità tecniche e economiche per provvedere all’educazione dei propri figli. Esistono circolari ministeriali che invitano i DS a sottoporre i bambini e i ragazzi educati a casa a un esame annuale, ma ricordiamo che le CM, così come le note, non sono leggi o fonti del diritto, e che quindi non possono essere vincolanti (sentenza Corte di Cassazione n.35 del 5 gennaio 2010). Infatti, la decisone di far svolgere o meno l’esame annuale ai propri figli spetta esclusivamente ai genitori.

Inoltre l’ordinamento italiano sottostà alle norme internazionali in materia di Diritti Universali, attraverso una serie di ratifiche e convenzioni sottoscritte (tra tutte la L. 881/1977 con la Repubblica Italiana ratifica la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo) che sono quindi gerarchicamente più alte della Costituzione Italiana e che vengono da questa recepiti attraverso l’art. 10 che recita: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Diritto Internazionale di riferimento:

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Dichiarazione Universale dei Diritti dei Bambini

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

L’articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione.2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini

L’Articolo 12: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.

L’Articolo 14: “1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità”.

Dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali:

L’Articolo 13 “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche”.

Commentario

Il primo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è esplicito quanto a contenuti e finalità dell’educazione:

“1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.

Con riferimento ai figli, particolarmente delicata si presenta l’applicazione del secondo comma dell’Articolo 26 della Dichiarazione universale specificato da quanto dispone il terzo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche”.

A partire dall’entrata in vigore nel 1990 della Convenzione internazionale sui diritti dei bambini e dei minori, questi hanno diritti internazionalmente riconosciuti (diritti ‘rafforzati’ in ragione dell’età), i quali devono pertanto essere garantiti, oltre che a scuola, anche e soprattutto nell’ambiente familiare.

I ragazzi sono riconosciuti come titolari di diritti fondamentali, anche civili e politici. Recita l’Articolo 12 della suddetta Convenzione: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”. Incalza l’Articolo 14: “1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità”.

Il messaggio per i genitori è che i loro figli sono ‘soggetti’ e non ‘oggetti’ e che in concreto bisogna agire nel “superiore interesse dei bambini”, come proclama l’Articolo 3 della citata Convenzione internazionale. Altrimenti detto, ai diritti dei bambini, più che i diritti dei genitori, corrispondono i doveri dei genitori.”

Sotto la nostra potestà genitoriale, in onore e responsabilità, daremo applicazione naturale a quanto dichiarato nelle norme internazionali qui sopra citate. In totale consapevolezza non riteniamo in grado nessun tipo di scuola o agenzia educativa di poter realmente perseguire l'applicazione corretta a favore della natura e dello sviluppo dei bambini di questi principi universali.

Con particolare riferimento allo specifico passaggio sopra citato “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”, riteniamo di specificare quanto segue: le direzioni educative intraprese fin qui e in futuro hanno sempre tenuto conto di quanto i nostri figli hanno manifestato e scelto per se stessi, in armonia con il loro sviluppo e la loro crescita, i loro bisogni esplorativi e la naturale propensione alla curiosità che li caratterizza. Nessuna agenzia educativa pubblica o privata può garantire il rispetto normativo, morale, etico ed esistenziale di tale norma ricettiva della legge naturale quanto noi possiamo e sappiamo fare per i nostri figli.

Quindi, nello stesso modo, potremmo cominciare a pensare ad altri ambiti della nostra quotidianità: il diritto naturale al lavoro, il diritto naturale in agricoltura, il diritto naturale a tavola, il diritto naturale nella cura del proprio stato di salute… e il diritto all’Unicità nostra e dei nostri figli?

Commenti